-

Article

-

A Study on the Improvement of Measurement Method for Monitoring the Cultural Heritage of Buildings

건조물 문화유산의 모니터링을 위한 계측 방식 개선 방안

-

Kwon, Kihyuk, Kim, Jisu, Yu, Hyeran

권기혁ㆍ김지수ㆍ유혜란

- In order to preserve and manage cultural heritage buildings in their original form and utilize them efficiently, managers and other relevant parties …

건조물 문화유산이 원형대로 보존 및 관리되고 효율적으로 활용될 수 있도록 관리자 등은 선제적인 조치를 통해 체계적인 보존․관리를 하여야 한다. 건조물 문화유산은 역사적, …

- In order to preserve and manage cultural heritage buildings in their original form and utilize them efficiently, managers and other relevant parties must take proactive measures to ensure systematic preservation and management. Cultural heritage buildings possess historical and cultural value and are special structures that require preservation. Therefore, applying the same inspection standards and measurement methods used for general buildings may fail to take into account the unique characteristics of cultural heritage buildings. Considering these aspects, efforts should be made to effectively manage architectural cultural heritage through inspection and measurement. This will enable us to accurately assess the condition of architectural cultural heritage and take appropriate measures. To this end, we aim to analyze the current inspection and measurement methods, identify their shortcomings, and explore ways to improve them.

- COLLAPSE

건조물 문화유산이 원형대로 보존 및 관리되고 효율적으로 활용될 수 있도록 관리자 등은 선제적인 조치를 통해 체계적인 보존․관리를 하여야 한다. 건조물 문화유산은 역사적, 문화적 가치를 지니고 있으며, 보존이 필요한 특수한 건축물이다. 따라서 일반 건축물에서 사용되는 점검 기준과 계측 방식을 그대로 적용할 경우 건조물 문화유산의 특성을 고려하지 못할 수 있다. 이러한 측면을 고려하여 건조물 문화유산의 점검 및 계측을 통한 관리를 효과적으로 수행할 수 있도록 노력해야 한다. 이를 통해 건조물 문화유산의 상태를 정확하게 파악하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 현재 시행 중인 점검 및 계측 방식을 분석하여 부족한 부분을 연구하고 개선할 방안을 모색하고자 한다.

-

A Study on the Improvement of Measurement Method for Monitoring the Cultural Heritage of Buildings

-

Article

-

Managing Large Forest Fires in Remote and Hard-to-Access Regions

지형적 난접근성 대형산림화재 대응 고찰: 경북 전소 목조건축문화유산을 중심으로

-

Seo, Lynn, Kim, Young Jae

서린ㆍ김영재

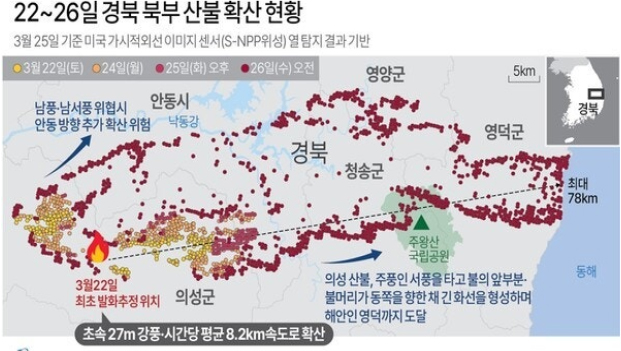

- The 2025 wildfire in Uiseong, Gyeongbuk, exposed critical blind spots in cultural heritage protection, completely destroying numerous wooden architectural heritage sites and …

2025년 경북 의성 산불은 문화유산 보호의 사각지대를 드러내며 다수의 목조건축문화유산을 전소시켰고, 이로 인해 지정해제 위기가 발생하였다. 본 연구는 전소된 경북 지역 목조건축문화유산 …

- The 2025 wildfire in Uiseong, Gyeongbuk, exposed critical blind spots in cultural heritage protection, completely destroying numerous wooden architectural heritage sites and placing them at risk of delisting. This study examines five such sites in Gyeongbuk that were destroyed by the wildfire, analyzing their disaster preparedness and fire protection infrastructure in relation to geographical inaccessibility. The analysis revealed multiple vulnerabilities, including delayed fire response times, insufficient fire protection facilities, and exposure to high-risk forest environments. Furthermore, the fragmented institutional response manuals were found to be ineffective in addressing the realities of complex disaster situations in the field. Accordingly, this study emphasizes the importance of initial response and proposes a fire response checklist that reflects the unique characteristics of wooden architectural heritage, aiming to provide practical measures for strengthening disaster response capacity.

- COLLAPSE

2025년 경북 의성 산불은 문화유산 보호의 사각지대를 드러내며 다수의 목조건축문화유산을 전소시켰고, 이로 인해 지정해제 위기가 발생하였다. 본 연구는 전소된 경북 지역 목조건축문화유산 5개소를 대상으로 지형적 난접근성에 따른 재난 대비 능력과 방재 인프라 현황을 분석하였다. 분석 결과, 대상지는 소방 출동 지연, 방재 설비 부족, 산림 환경의 고위험 노출 등 복합적 취약성을 지니고 있었으며, 기관별 분리된 대응 매뉴얼은 실제 현장에서 효과적으로 작동하지 못하는 한계가 확인되었다. 이에 따라 본 연구는 초기 대응의 중요성을 강조하고, 목조건축문화유산의 특성을 반영한 화재 대응 체크리스트를 제시함으로써 실질적 대응력 강화를 위한 방안을 마련하고자 한다.

-

Managing Large Forest Fires in Remote and Hard-to-Access Regions

-

Article

-

Data Framework for Fire Protection and Conservation of Wooden Cultural Heritage – Typology of Wood Species Utilization in Korean Traditional Wooden Architecture

소방 방재 및 보수를 위한 목조 문화유산 자료 구축 연구 - 시대와 지역에 따른 한국 전통 목조건축의 수종 활용 유형화 연구

-

Lee, Jaewon, Lee, Jihun, Shin, Yongjoo, Moon, Jongwook

이재원ㆍ이지훈ㆍ신용주ㆍ문종욱

- This study establishes a data framework for fire protection and conservation of wooden cultural heritage through the typology of timber utilization in …

본 연구는 한국 전통 목조건축에서의 목재 수종 활용을 시대와 지역 맥락에서 유형화하고, 이를 바탕으로 목조 문화유산의 소방 방재 및 보수를 위한 자료 …

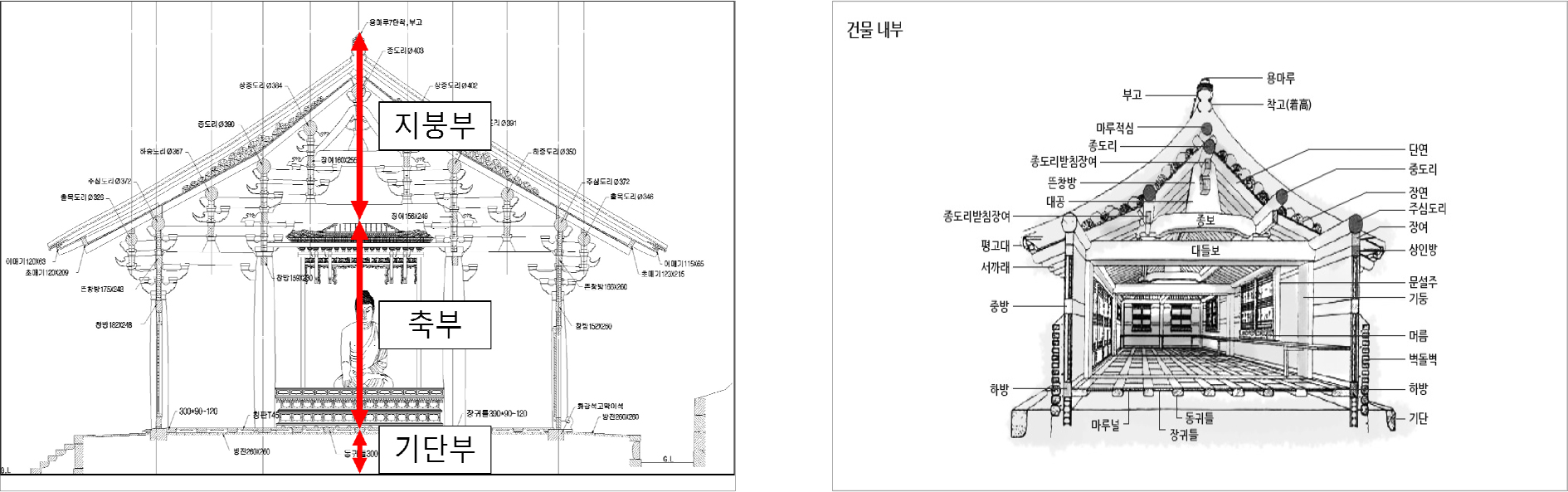

- This study establishes a data framework for fire protection and conservation of wooden cultural heritage through the typology of timber utilization in Korean traditional architecture. From the Three Kingdoms to late Joseon, conifers were used for columns, beams, and roof members, while ring-porous hardwoods were applied to floors and joints. Regional variations included red pine in Yeongnam, hardwood mixtures in Honam, fir and larch in Gangwon, and standardized systems in the capital. These findings show that species selection followed rational, adaptive principles rather than convention, and they provide essential references for restoration, substitution, and fire-resilient conservation strategies.

- COLLAPSE

본 연구는 한국 전통 목조건축에서의 목재 수종 활용을 시대와 지역 맥락에서 유형화하고, 이를 바탕으로 목조 문화유산의 소방 방재 및 보수를 위한 자료 구축 체계를 제시한다. 삼국시대부터 조선 후기까지의 사례를 분석한 결과, 기둥·보·도리·서까래 등 주요 구조재에는 침엽수가, 마루·문지방·결구부 등 마모·습윤 지배 부위에는 환공재 활엽수가 선택되는 경향이 확인되었다. 지역별로는 영남의 적송 중심, 호남의 활엽수 혼용, 강원의 전나무·낙엽송, 수도권의 집산·표준화 체계가 특징적이었다. 이러한 경향은 단순한 관습이 아니라 자원 여건, 기후·지형, 건축 수요를 반영한 합리적 의사결정 체계임을 보여준다. 본 연구의 결과는 문화유산 보수·복원에서 동일 수종을 확보하기 어려운 상황에 대비한 대체 수종 선정과 소방 방재 성능을 고려한 재료 운용 전략에 기초 자료가 될 수 있다. 나아가 목재의 열적·동적 특성은 현대 건축의 안전성과 지속가능성 논의에도 적용 가능함을 보여준다.

-

Data Framework for Fire Protection and Conservation of Wooden Cultural Heritage – Typology of Wood Species Utilization in Korean Traditional Wooden Architecture

-

Article

-

Disaster Response and Structural Safety Strategies of Traditional Stone Architecture – A Comparative Study on Stone Application and Preservation Based on Podium, Fortress Cases

전통 석조건축의 재난 대응과 구조 안전성 확보 방안 – 기단·성곽 사례 기반 석재 적용 특성과 보존성 비교

-

Lee, Jihun, Lee, Jaewon, Shin, Yongjoo, Moon, Jongwook

이지훈ㆍ이재원ㆍ신용주ㆍ문종욱

- This study compares the characteristics and preservation of stone materials in traditional stone architecture, focusing on examples such as foundations, fortress walls, …

본 연구는 전통 석조건축의 재난 대응과 구조 안전성 확보 방안을 모색하기 위해 기단·성곽·성벽 사례를 중심으로 석재의 적용 특성과 보존성을 비교하였다. 자연석은 현장 …

- This study compares the characteristics and preservation of stone materials in traditional stone architecture, focusing on examples such as foundations, fortress walls, and ramparts, in order to explore disaster response and structural safety measures. Natural stone was found to be adaptable to local conditions and easy to procure, but its irregular stacking limited long-term stability. Processed stone, on the other hand, demonstrated precision and stability, but was vulnerable to weathering and resource availability. Combined structures, which incorporated both types, provided a compromise of advantages but presented complexity in maintenance. Based on these comparative results, this study provides fundamental data on the disaster-prevention value and preservation management of traditional stone architecture, while also offering implications for fire safety management in disaster situations.

- COLLAPSE

본 연구는 전통 석조건축의 재난 대응과 구조 안전성 확보 방안을 모색하기 위해 기단·성곽·성벽 사례를 중심으로 석재의 적용 특성과 보존성을 비교하였다. 자연석은 현장 적응성과 수급이 용이하나 불규칙 적층으로 장기 안정성에 한계가 있었고, 가공석은 정밀성과 안정성이 뛰어나지만 풍화와 재료 확보에 취약하였다. 병용 구조는 두 재료의 장점을 절충했으나 유지관리의 복잡성이 확인되었다. 본 연구는 이러한 비교 결과를 바탕으로 전통 석조건축의 방재적 가치와 보존 관리에 자료를 제공하며, 동시에 화재와 같은 재난 상황에서의 소방 안전 관리에도 참고가 될 수 있다.

-

Disaster Response and Structural Safety Strategies of Traditional Stone Architecture – A Comparative Study on Stone Application and Preservation Based on Podium, Fortress Cases

Journal National Heritage

Journal National Heritage